2021年5月13日🪕,意昂4体育平台李力/高維強課題組在國際自由基生物與醫學學會和北美氧化還原生物與醫學學會的官方雜誌《Redox Biology》(IF:9.986)上在線發表了題為“The Histone Methyltransferase SETD2 Modulates Oxidative Stress to Attenuate Experimental Colitis”研究成果。該工作首次發現組蛋白甲基轉移酶SETD2通過調控氧化應激反應來維持腸道上皮穩態並抑製結腸炎和結直腸癌(Colorectal cancer, CRC)的發生。

炎症性腸病(Inflammatory bowel disease, IBD)是一種慢性的且具有復發性的腸道炎症性疾病,包括克羅恩病(Crohn’s disease, CD)和潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis, UC)兩種類型🦸🏼♀️。近年來,IBD的發病率呈逐年上升趨勢🦹♀️,而且持續的腸道炎症反應🪲,還會有較高的概率發展成CRC。IBD的發病原因是多方面的,涉及遺傳因素、環境因素🌧、自身免疫系統以及腸道微生物群等各個方面🏡。目前,IBD的具體發病機製尚不明確🍾,針對性的診療手段也比較缺乏🈹。而氧化應激反應是指機體在遭受各種有害刺激時,體內高活性分子如活性氧自由基(reactive?oxygen?species, ROS)產生過多,氧化程度超出氧化物的清除,氧化系統和抗氧化系統失衡,從而導致組織損傷🌘。高維強/李力課題組2019年曾經報道🚀,表觀遺傳調控因子BRG1通過調控自噬而在結腸炎症和腫瘤發生發展中發揮重要作用,並闡明了其在維持腸道穩態中的機製。(Liu et al, Nat Commun, 2019)🦮♈️。

SETD2是一種重要的表觀遺傳調控因子,具有組蛋白甲基轉移酶活性🥴。SETD2在具有發展為CRC高風險的潰瘍性結腸炎樣品中具有高達17%的突變率🐘,這表明SETD2在IBD以及CRC中發揮著重要的作用📊。但是,截至目前🐑,SETD2在IBD發生發展過程中的功能以及具體分子機製尚不明確🏃🏻♂️。李力副研究員在2014年建立了Setd2條件性基因敲除小鼠模型並在生殖👙、發育和癌症等領域展開廣泛的功能研究(Zuo et al, J Bio Chem, 2018; Wang et al, PLoS Biol, 2018; Xu et al, Nat Genet, 2019; Ji et al, Nat Commun, 2019; Niu et al, Gut, 2020; Li et al, Hepatology, 2020; Li et al, Cell Proliferat, 2021🔶;Rao et al, Cancer Res, 2021)🧞♀️。在此基礎上,李力/高維強課題組繼續探究SETD2在IBD發生發展過程中的作用以及具體分子機製🤙🏽,以求尋找新的分子診療靶點。

研究人員利用IBD臨床病人樣品和基因敲除小鼠模型研究SETD2在IBD發生過程中的作用。首先,GEO數據庫結果顯示,SETD2在IBD(包括UC和CD)病人腸道組織中的表達水平顯著低於正常腸道組織中的表達水平👨🏼🍼。利用IBD臨床病人腸道組織樣本進行SETD2的表達量分析發現,與正常組織相比,SETD2在IBD臨床病人腸道組織中的表達水平顯著降低。進一步研究發現,SETD2缺失的小鼠在DSS誘導的結腸炎中呈現出更嚴重的炎症表型,SETD2缺失可以引起小鼠腸道屏障損傷和腸道上皮細胞凋亡增加✍🏿,進而加重腸道炎症反應以及隨後的炎症性結腸癌的發生。

圖1 SETD2缺失引起小鼠腸道屏障損傷,進而加重腸道炎症反應

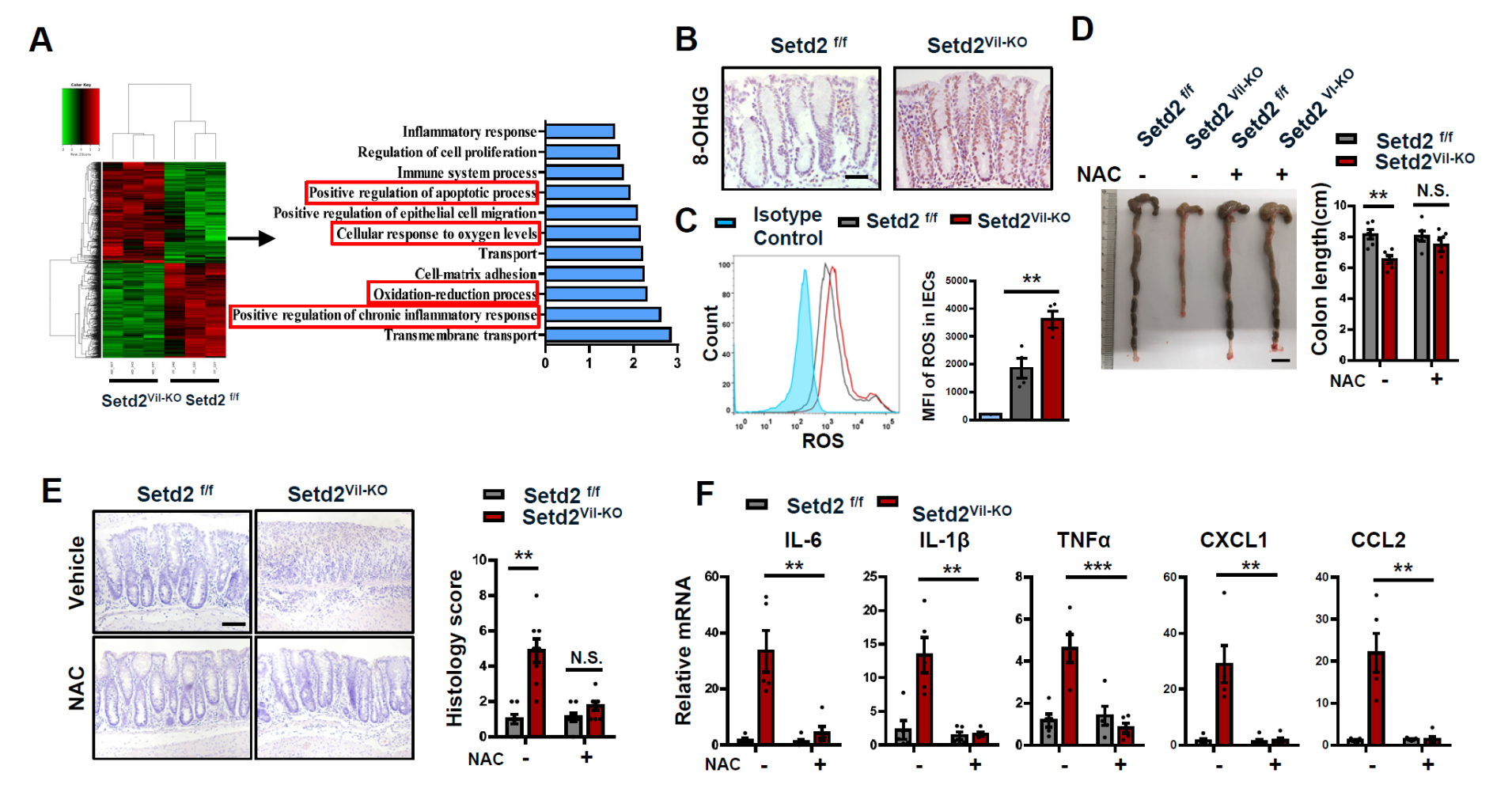

通過RNA-Seq與ChIP-Seq進行分子機製分析發現⚾️🗾,SETD2介導的H3K36me3可以通過直接促進抗氧化基因(Prdx3,Prdx6🦞,Gclm和Srxn1等)的表達來降低ROS的水平👨🏽💼,進而抑製腸道炎症反應。由此,研究人員利用一種抗氧化劑NAC(N-乙酰半胱氨酸)處理小鼠及其腸道類器官🥵,或者在分離的腸道上皮細胞中過表達抗氧化基因Prdx6⏏️,均可以顯著降低腸道上皮細胞裏的ROS水平以及細胞凋亡水平,有效的抑製腸道炎症反應。

圖2 SETD2調控ROS的水平,NAC可以挽救SETD2缺陷小鼠的IBD表型

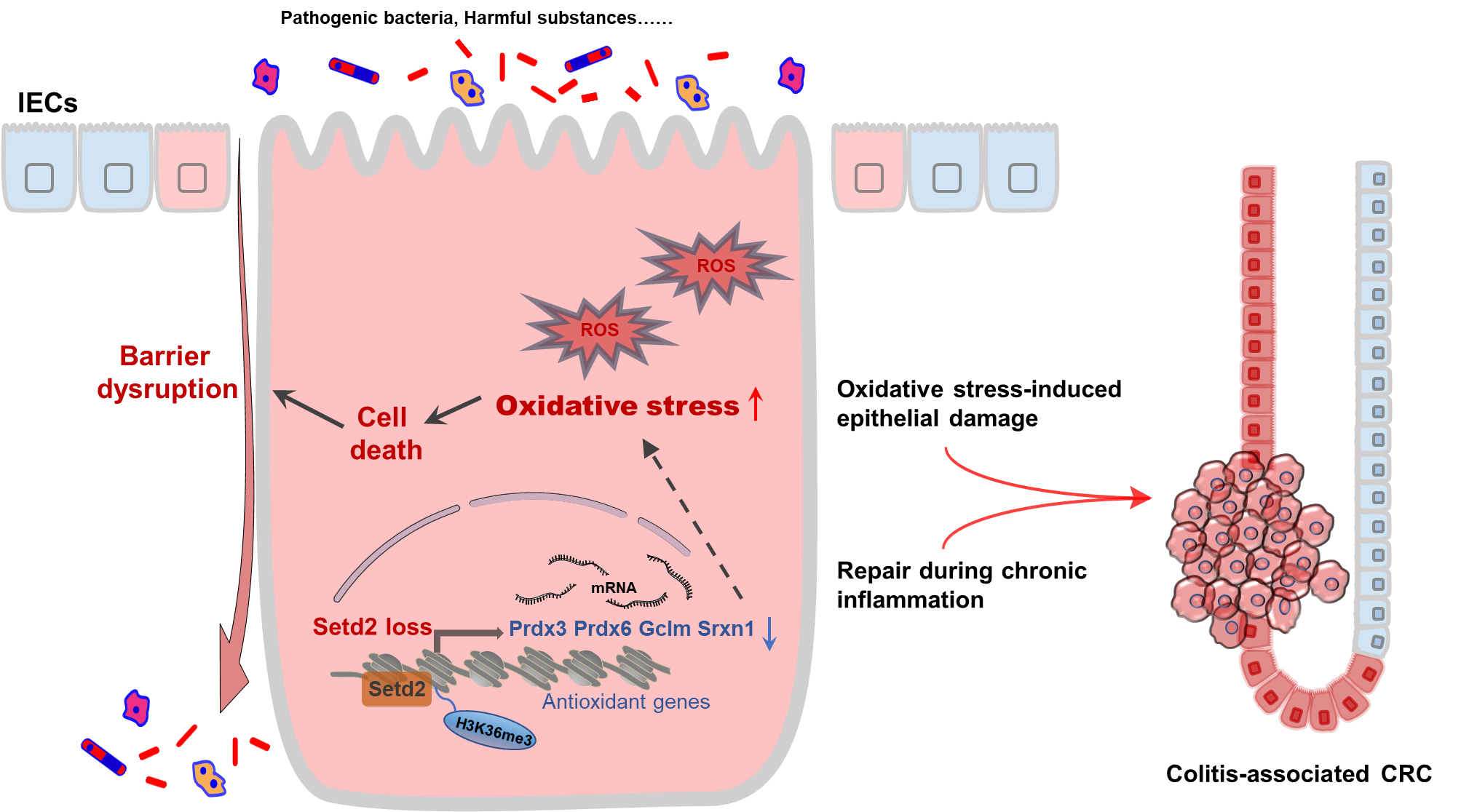

該研究結果證明了組蛋白甲基轉移酶SETD2在結腸炎症和腫瘤發生發展中的重要作用,並闡明了其在維持腸道穩態方面的分子作用機製。這些結果表明SETD2可以作為IBD幹預的潛在治療靶點🏏,可以為與SETD2突變相關的IBD以及炎症性結腸癌的臨床診斷和藥物研發提供重要的理論依據。

圖3 SETD2通過調控氧化應激反應維持腸道上皮穩態並抑製結腸炎和結直腸癌的發生

意昂4体育平台博士研究生劉敏為該論文的第一作者。李力副研究員和高維強教授為該論文的共同通訊作者🏓。該項研究得到了國家科技部,國家自然科學基金委,上海市科委和市教委高峰高原學科建設的資助🧤。

原文鏈接: https://doi.org/10.1016/j.redox.2021.102004

撰稿人♿️:劉敏